Bauen, August 2025. Am Horizont zieht ein eindrucksvolles Wolkenschauspiel auf. Sturm- und Starkregenwarnungen gehen über den Ticker. Die letzten Sonnenstrahlen verschwinden, die Berggipfel am Vierwaldstättersee versinken in Nebelschwaden. Der Regen setzt ein, die Temperatur fällt. Die zuvor süssriechende Luft der aufspriessenden Natur wird feucht und schwer. Innerhalb weniger Minuten liegt etwas Bedrohliches über dem Naturparadies.

Rund 200 Journalistinnen und Journalisten sind im Gaza-Krieg ums Leben gekommen. Bei den jüngsten Angriffen auf das Nasser-Krankenhaus in Khan Junis wurden gleich fünf Medienschaffende getötet. Ein Beobachter nannte dies im Radio die «ultimative Zensur», wenn Reporterinnen und Reporter zum Freiwild erklärt und letztlich zum Abschuss freigegeben werden. Ob Unfall, Kollateralschaden, vorsätzlicher Angriff wird sich klären müssen. Die Tatasche, dass die freie Presse kaum Zugang im Kriegsgebiet hat, bleibt zweifelhaft. Die Konspiration gegen den Journalismus zeigt Wirkung: Weltweit ist er zum Angriffsziel von Populisten und Autokraten geworden. Das notorische Schimpfen auf die «Lügenpresse» wirkt.

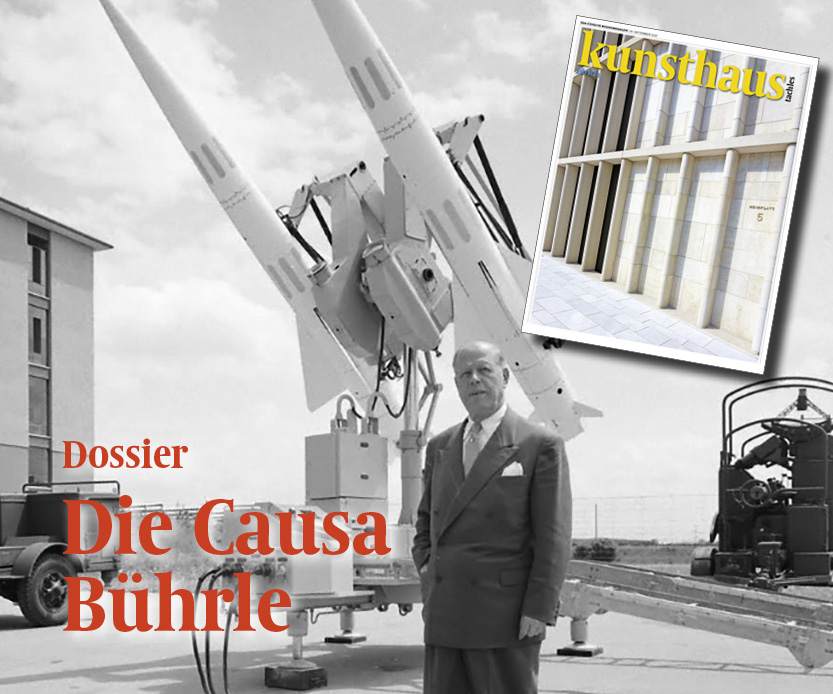

Das Argument, dass im Gazastreifen einzelne Journalisten mit der Hamas kooperiert oder als Aktivisten agiert haben, ist nicht falsch. Doch es instrumentalisiert einige zu Recht kritisierte Einzelfälle – die gerade auch von Medien selbst recherchiert wurden – für eine übergreifende Verschwörungserzählung, die seit Langem gepflegt wird: Die Medien seien an allem schuld, die Meiden seien gegen Israel. Inzwischen richtet sich der Vorwurf selbst zunehmend an israelische und jüdische Medien – die es so nicht gibt. In anderen Zeiten oder Kontexten waren es die Juden, die Ausländer und so fort.

Doch Journalismus ist die unbequeme Disziplin gegen die Verschwörung. Seine Fehler, so partikular sie oft sind, deckt er in vielen Fällen selbst auf oder thematisiert von anderen vorgebrachte Defizite. Journalismus ist der Sauerstoff freier, demokratischer Gesellschaften. Wo er zurückgedrängt wird oder aus wirtschaftlichen Gründen verschwindet, bedeutet dies – wie zahlreiche empirische Studien zeigen – immer auch einen Verlust an Demokratie. Im Grossen wie im Kleinen.

Wenn der Schweizer Bundesrat in dieser Woche ein Antisemitismus-Monitoring verlangt und zugleich die bisherigen unterschiedlichen Antisemitismusberichte des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds (SIG), der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus sowie der CICAD kritisiert, bestätigt er mit jahrelanger Verzögerung die wesentliche Kritik von tachles: Mit falschen Methoden und meist ohne ernstzunehmende Experten wurden über Jahre unterschiedliche Antisemitismus-Zahlen in die Öffentlichkeit posaunt. Meist eine Handvoll, wesentliche Bereiche des Problems nicht erfassend und ignorierend oder in so genannte «Dunkelziffern» verlagert. Spätestens seit dem auch in der Schweiz massiv artikulierten Antisemitismus im Nachgang des 7. Oktober stehen diese Zahlen völlig schief in der Landschaft. Da nützt auch nicht, wenn SIG-Präsidenten in Hintegrundgesprächen teils Fehler eingestehen, aber nie substantiell etwas geändert haben, auf interne Konflikte etwa mit der CICAD verwiesen haben und viel Energie in den Kampf gegen jüdische Medien oder teure PR für die fehlerhafte Lobbyarbeit aufwendeten. Seit 2008 hat tachles auf die unzulänglichen Erhebungen des Gemeindebunds hingewiesen, die zur Grundlage einer öffentlichen Debatte wurden – und damit zu falschen Schlussfolgerungen führten. Der Bundesratsentscheid wird in den kommenden Tagen kommunikativ beschönigt werden; eine gründliche Evaluation der Berichte und ihrer Erhebungsmethoden wird ebenso wenig erfolgen wie vieles andere, was in anderen Organisationen oder Betrieben längst Standard ist. Der Verweis auf die für dieses Jahr angekündigte Ausarbeitung einer Strategie und Aktionsplan gegen Rassismus und Antisemitismus oder neu installierte so genannte Antisemitismusbeauftragte genügen nicht.

Im innenschweizerischen Wolkenmeer ist inzwischen auch der Blick auf Seelisberg verdeckt, als wollten die grauen Schwaden ein unheilvolles Tanzspiel der politischen Zeiten darstellen. Gerade Seelisberg aber steht für den Anfang einer Aufklärung gegen christlichen Antisemitismus und gegen antijüdische Vorurteile. Dort wurde vor bald 80 Jahren ein fundamentaler Prozess angestossen, der das Zweite Vatikanische Konzil vorbereitete und der die Welt der Verschwörungserzählungen faktisch durchbrechen wollte. Seither jedoch gibt es Rückentwicklungen, zugleich ist die Frage des Antisemitismus komplexer geworden – erst Recht im Kontext von Nahost und Israel.

Ein jüdisches Seelisberg wäre längst überfällig: ein Ort, an dem – gerade im Kontext der aktuellen Ereignisse in Europa, im Schatten oder als Reaktion auf die Nahostkriege – Judenhass und die Konspirationen gegen Juden offen verhandelt werden. Es braucht eine organisationsübergreifende breiter abgestützte und nicht orchestrierte Diskussion über Antisemitismus im nationalen und internationalen Kontext auf dem Fundament von Wissenschaft statt Ideologien oder Lobbyismus.

Yves Kugelmann ist Chefredaktor der JM Jüdischen Medien AG.

das jüdische logbuch

29. Aug 2025

Juden und Medien sind an allem schuld

Yves Kugelmann